张耀明,字淡之,中国美术家协会会员,国家一级美术师,北京中联国兴书画院副秘书长兼创作部部长,张择端书画研究院院长,山东画院高级画师,诸城博物馆副馆长,副研究员。擅中国画。近年来致力于中国水墨画的创新探索,勇于突破传统笔墨程式,营造现代意味的视觉新样式获得成功。作品多次在中国美术家协会主办的全国美展入选、获奖、收藏,并出国巡展。收录全国《百名画家与百家画廊》,在各大美术报刊、网站有专题介绍,出版合集、个人画集多部。2010年天津人民美术出版社出版发行《走近画家张耀明》。 2005年《海边拾趣》入选第十六届世界美术大会美术特展; 2006年《岛城欧韵》入选全国城市山水画展暨第五届深圳国际水墨画双年展; 2007年《海边》入选全国首届“草原情”中国画作品提名展; 2007年《假日》入选“齐白石奖”中国画作品展; 2007年《海滩》入选第四届中国美术家协会会员中国画精品展; 2008年《春趣》入选全国中国画展; 2009年《阳光总在风雨后》获第七届中国体育美展优秀作品奖; 2010年荣获泰山文艺奖。 2011年《大海》入选“明德.和融”全国中国画名家邀请展。 2012年《童趣》入选八荒通神——哈尔滨中国画作品双年展 2012年《假日海边》入选“美丽家园•魅力新疆”第七届中国西部大地情——中国画作品展 2012年《赶海》入选“2012吴冠中艺术馆开馆暨全国中国画作品展” 电话:13953628779 北京画室:010—86081785 电子信箱:yihu518@163.com 博客:http://blog.sina.com.cn/u/2516149725网站:http://artist.artxun.com/115195-zhangyaoming/ 详细

艺术家资讯

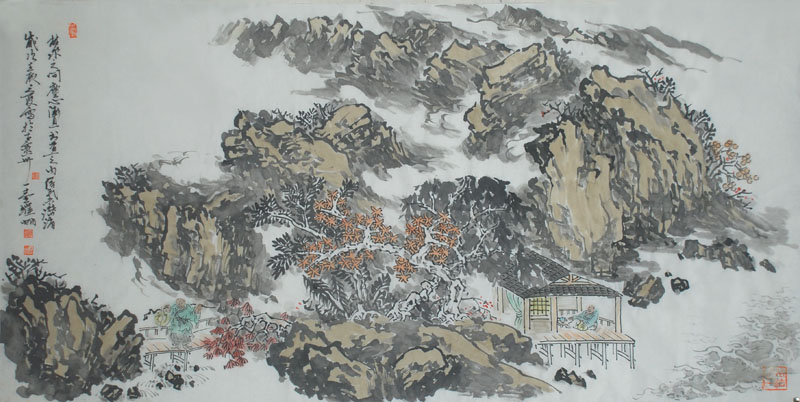

| 沽得春光入玉壶,换得道心澄澈 |

沽得春光入玉壶,换得道心澄澈

——张耀明画境寻绎

李起敏

十月,我应邀赴诸城为博物馆展览活动揭幕剪彩,认识了博物馆副馆长张耀明,耀明是位崭露头角的年轻画家,前途无量。他的画别具一格,墨彩婆娑,情趣盎然,韵味萦回,曾在全国美展上给我留下过深刻的印象——受其托付,答应为他的画册写篇文章,然迟至今日竟未着一字。刘彦和《文心雕龙》有云:“富於万言,贫於一字。”即一篇之文,一首之诗,亦各有其人不易知之难处。不仅如此,一句之得,或能如石蕴玉而山辉;一字之失,或竟使璧微瑕而价损,更何况评论艺术。

耀明陪我参观诸城的超然台,那台高高耸立在城北,是苏轼被贬谪密州时所筑,他在密州(诸城)的生活,使我对人生、对艺术产生了诸多感怀,也联想到张耀明绘画的蜕变。人们习惯说中国知识分子深受儒道两家的影响,其实并不尽然。儒道两家不过反映了人性蕴含的两个方面:一是成就与树立自我并随之改变生存环境,儒家称为建功立业(很世俗);一是回归自我也回归自然,与天地共生,儒家称为独善其身,(并非如此);道家称为适道乐生,法天贵真,返璞归真,即反对人性的异化,比儒家可爱的多。倘能如此,则会一片冰心在玉壶,道心澄澈,同苏轼一样,无论人生还是艺术都会安放在一个崇高的境界上。

诸城历史悠久,曾创造了灿烂的文化,养育了众多历史名人,据考证,中国上古名君虞舜就出生在诸城市的诸冯村,诸城自此得名。西汉初年置县,始称东武,隋代改称诸城,宋、金、元属密州。苏东坡被贬谪做密州太守时,留有200多首诗词歌赋,如今都被一一镌刻在重新修葺的超然台上,俨然一个苏轼文学馆。他的著名词作《水调歌头.丙辰中秋》就是做密州太守时写下的。词中“明月几时有,把酒问青天,不知天上宫阙,今夕是何年….”成为千古名句。作者月下俯仰古今变迁,感慨宇宙流转,厌薄宦海浮沉,表达了睿智的人生理念,达到了人与宇宙、自然与社会的高度契合。由高处不胜寒的琼楼玉宇,到常有悲欢离合的人间,企愿能够共着一个明月。迁客望穿秋水,游子拍遍栏干。天高地迥,宇宙之无穷,抒发的也是陈子昂“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下”般的沉郁悲壮,使人兴发思虑,这一切应该无数次震荡过画家的心灵。苏轼经历中的光影斑驳心情陆离,曾经散落几许年华在一个偏僻的小县。

张耀明在长期的艺术探索与诗意熏染中,像苏东坡在超然台一样发现了自然景象与诗人们习用的一种朦胧月色下的斑驳陆离之美。一旦付诸实践,就使他的水墨画创作,面目全新。这不是一个简单的方法变迁问题,而是美学取向的转移。不是变法,而是变魂。

观张耀明的画,有时让人浮想联翩。他不仅悟出了一种似乎陌生化但又能引起共鸣的图式,而且其容量之大,竟出乎画家的想象,用诸山水、人物、花鸟均有奇趣。因为那斑驳陆离的景象,人们既陌生,又似曾相识。他的画,为现实的赤裸直观,披上了月色的朦胧;为自然的生动,幻化出霓彩。呈现出來的是趣味生动,这一转化往往或如剥落的壁画,无序地散布着历史的陈迹,风雨的留痕;或如出土的锈痕斑斑的青铜器,那种斑驳,是一种清冷的美丽,为一定题材的绘画增加了沧桑感;或如点石成金,让所有难以入画的题材也生发出美的魅力。或使静态的景物,荡漾起动态之趣。

画家若能以错彩镂金之笔,得写芙蓉出水之妙;以妙造自然之心,获生气远出之境。其自然清新,至若司空图所谓“幽人空山,过雨采苹。”浅深聚散,万取一收,则定会妙造自然生气远出。

为什么朦胧之美中的斑驳陆离之象,蕴含着普遍欣赏的至美呢?应该与中国艺术的尚神趣,重意境有内在的关钥。老庄哲学认为,宇宙的本体和生命是道。道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象。恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。 因此,司空图认为诗的意境必须表现这个宇宙的本体和生命。意象欲生,造化已奇。水流花开,清露未晞。如此,海之波澜,山之嶙峋,俱似大道,离形得似,文字惝恍,旨意遥深。得其意象,可与窥天地,可与论古今;掇其词华,可以润枯肠,医俗气。图画篆象,靡所不该。 审视张耀明的斑驳水蚀的画面布陈,想起王昌龄的话:“人心至感,必有应说,物色万象,爽然有如感会。” (《文镜秘府论·地卷·十七势》)这感会就是张耀明的斑驳陆离的物趣与韵味。

中国艺术哲学一向崇尚自然之美,自然之美赋予诗书画以意象,以理路,以灵性。龙凤以藻绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿;云霞雕色,有逾画工之妙;草木贲华,无待锦匠之奇。“酌奇而不失其真,玩华而不坠其实。”(《文心雕龙》)而这种崇尚在自然与艺术之间必经过一座桥梁,这桥梁即心源。其心源注重阐发的是境的超物象性、超实用性、即注重消解经验世界之实在性而追求心灵世界之无限性,亦即注重将人的整个经验世界点化为一片灵心之流荡。司空图谓诗境为“象外之象”、“景外之景”,“韵外之致”、“味外之旨”;严羽则以“空中之音”、“相中之色”,“水中之月”、“镜中之花”阐诠之。此类都强调和注重审美意境的虚幻性、主体性以及令人神往的魅力和无限深远之内容,绘画亦然。而“旷然有会”之际正是美象出脱之时。看来,张耀明对此颇有意会。人心与自然万物相融、共感、契合而产生的那种不可言状的意会,不仅标识着主体意识的觉醒,也标识着“物”向心灵世界的切近。唯有在这份苏醒与切近中,世界才能成为我的世界并以我所需要的方式向我呈现。

画家一旦进入“神与物游”则意象环生,以超功利的审美态度营构审美期待视野,虚怀以接纳物象,品味、发掘物象。此即所谓“虚静”、“心斋”,“疏沦五藏,澡雪精神”,“据梧冥坐,湛怀息机”,“收视反听,耽思傍讯”,以至“澄怀味象”。如卡西尔所言:“艺术家的眼睛不只是反应或复写感官印象的眼睛,它的能动性并不局限于接受或登录关于外部事物的印象或者以一种新的任意方式把这些印象加以组合……而在于他从这种静态的材料中发现动态的有生命的形式的东西。”而“对景感怀,旷然而会”之际,正是画笔、诗笔运斤成风之时。当刘勰拈出“窥意象而运斤”这一石破天惊之语来时,也就真实道破了创作的天机。试看张耀明的海边拾趣的人海混一;水乡景物的和谐融逸;体育题材的粗旷明快,山水色块的错落配置,木刻味,金石味嫣然纷至沓来,分外别致。 画家达到的内在超越,更多地看到主体对自然亲近与返归自然的强烈渴求。如果说儒家艺境是一种情境,道家艺境则是一种幽境。前者追求主体情思在大自然生命形态中的自由张驰,后者则追求在自然、时空与宇宙的反照中所敞现的人格美、精神美;前者呈现一种浑融之美,后者则呈现一种淡逸之美,都以妙造自然为归宿。

“凡物皆有可观,苟有可观皆有可乐,非必怪奇玮丽者也。”(苏轼《超然台记》)以积极的态度去寻趣,是艺术人生的健康心态。从老庄哲学到艺术美学,国人早已发现并欣赏朦胧之美,历来如苏轼一样对月色的咏叹之富瞻在艺术史上每若恒河沙数。因为朦胧别有一番诗情画意。同样,也在恍兮惚兮之象中,体会出一种斑驳陆离之美。中国艺术重意象,也可以说,审美意象的生成是意境形成的必由之路。而意境的深邃与否决定了艺术价值的高低。这在西方迟至印象派的出现才悟出了仿佛。我们在生活中见惯了那些水渍苔痕,斑驳落影,每每被艺术转化成美丽的诗情。那仿佛水中月,镜中花的诗情,若一层薄薄的纱罩使得现实被幻化出月光般的朦胧。一如“却下水晶帘,玲珑望秋月”。那斑驳陆离之美,即是朦胧之美的真切体现:

江淹《青苔赋》:“遂能崎屈上生,斑驳下布”;白居易:“婆娑绿阴树,斑驳青苔地”;贯休:“萧条秋病后,斑驳绿苔深”;刘祁:“草树红碧,点缀斑驳”;归有光《项脊轩记》:“三五之夜,明月半墙,桂影斑驳。”

鲁迅《彷徨·在酒楼上》:“窗外只有渍痕斑驳的墙壁,帖着枯死的莓苔。”无不欣赏那斑驳之美。 张耀明的过人聪明处由此锤炼而出的新的绘画语言,不期而然却驶入了中国的传统艺术精神之长河,符合了老庄哲学的大道。

五采争胜,流漫陆离的画境当意会屈原“纷总总其离合兮,斑陆离其上下”的诗情,方可了然。那些掠影浮光,仿佛一道一道在你心里,我心里,穿梭游荡。在张耀明的画前,会产生“碧花萍缀晕斑斓,古色凝绿土黯沁”的凝瞩与畅快,还有一种超然物外的神往,一如站在诸城的超然台上,以热切的胸怀洞察世界与社会,以超然的心境陶冶心源。在他未来的绘画生涯中,必然一步步还在不停地蜕变,若由绚烂之极,返归平淡,或由色彩斑斓,转为墨色焕然,减少琐碎,更现空灵冲淡浑然整体,其所必然呈现出的是沽得春光入玉壶,换得道心澄澈。

2011年梅月于北京

|